UN ASUNTO DEL LENGUAJE Y DEL CONVERSAR

El conflicto mapuche, en su dimensión de reivindicación territorial, se puede entender como el resultado de un proceso histórico iniciado hace más de 500 años, con la Conquista española; o un conflicto que data hace 200 años, desde la Independencia; o bien, un problema reciente que abarca desde la colonización europea de mediados del siglo XIX hasta las industrias forestales de hoy. Sin embargo, desde un punto de vista más antropológico, la verdadera razón del conflicto radica en esa eterna cuestión del “otro”.

La arqueología y la antropología clásicas han desarrollado el concepto del “otro” como un recurso para diferenciar sociedades civilizadas y sociedades salvajes, donde lo civilizado es el “nosotros” y lo salvaje es el “otro”. Además, la sociedad civilizada se ha apropiado del presente, gracias a una capacidad superior de sobrevivencia y adaptación al medio, apelando a la razón, la ciencia y la tecnología, dejando a las sociedades salvajes encapsuladas en un pasado del cual no lograron evolucionar.

En razón de ello, cuando se ha pensado en el conflicto mapuche, desde el Estado y desde la sociedad chilena, la única estrategia válida para resolverlo ha sido la anulación y negación del pueblo mapuche, aculturación dicen, un proceso de recepción de otra cultura y adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia.

«Cuando se ha pensado en el conflicto mapuche, desde el Estado y desde la sociedad chilena, la única estrategia válida para resolverlo ha sido la anulación y negación del pueblo mapuche, aculturación dicen, un proceso de recepción de otra cultura y adaptación a ella, en especial con pérdida de la cultura propia»

Pero la cultura mapuche sobrevive en el “pueblo” mapuche, como una realidad presente con todas sus costumbres, hábitos y sabiduría. Es una realidad viva que se entreteje en un tramado de relaciones que conectan al mapuche con la tierra, con los antepasados y con el universo, y que permite y asegura al pueblo mapuche su existencia hasta el día de hoy.

Por ello sostengo que el conflicto mapuche y sus razones profundas radican en la falta de conocimiento y comprensión del mundo y la cultura mapuche de parte de la sociedad y del Estado de Chile. Y esta falta de conocimiento y comprensión tienen su causa principalmente en el lenguaje. Para Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno, el lenguaje es lo primordial en el ser humano, se trata de un entrelazamiento emocional, “lo humano existe en el conversar y todo quehacer humano ocurre como una red de conversaciones” (Maturana y Nisis 2002, p.61)

Para Humberto Maturana, biólogo y filósofo chileno, el lenguaje es lo primordial en el ser humano, se trata de un entrelazamiento emocional, “lo humano existe en el conversar y todo quehacer humano ocurre como una red de conversaciones”

Esto ya lo comprendían muy bien los mapuche del siglo XVI. Por eso ellos tenían el koyang, instancia para resolver los grandes temas que afectan a la comunidad y los conflictos o disputas entre parcialidades. Es decir, la resolución de problemas se logra en la conversación a través del correcto uso del lenguaje, que para mapuches es la lengua de la tierra, mapudungun. Esta práctica mapuche, koyang, se aplicará a la relación con los conquistadores españoles. Es lo la mayoría de nosotros conocemos como “Parlamentos”, pero que en verdad se trata de un protocolo diplomático originado en el derecho consuetudinario mapuche, aceptado por los españoles, que conduce a la resolución de conflictos y la toma de acuerdos, pactos y tratados.

Fue entonces, el koyang, el parlamento, lo que permitió al pueblo mapuche asegurar y preservar su independencia, libertad y territorio durante todo el período colonial, a pesar que nos han insistan en el tema de la resistencia armada. Koyang que fue aceptado por la Corona española como un instrumento jurídico y diplomático ajustado a los códigos del derecho internacional.

Fue entonces, el koyang, el parlamento, lo que permitió al pueblo mapuche asegurar y preservar su independencia, libertad y territorio durante todo el período colonial, a pesar que nos han insistan en el tema de la resistencia armada.

Es cierto que para nuestro escaso conocimiento del pueblo y la cultura mapuche esto pareciera un cuento de hadas, una historia ideal muy alejada de los relatos épicos de La Araucana de Alonso de Ercilla. Pero así fue, y bajo estas normas el pueblo mapuche continuó tratando con el Estado de Chile después de la Independencia.

De todo esto nos cuenta Carlos Contreras Painemal en su tesis doctoral “Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República Argentina”, presentada en la Freie Universitas Berlín.

El problema es que el Estado de Chile, poco a poco se fue olvidando del koyang, dejó de parlamentar, abandonó la diplomacia y renunció a reconocer al pueblo mapuche como una nación. Y así fue, sin querer darse cuenta o sin querer reconocerlo, cayendo y creando su propia ilegalidad en la forma de relacionarse con el pueblo mapuche.

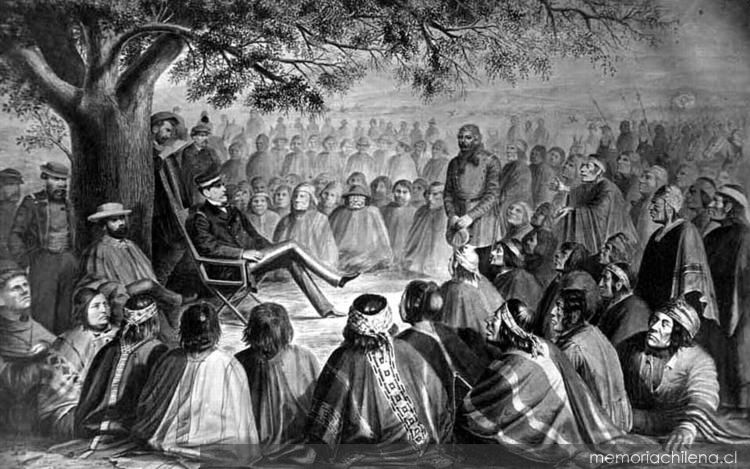

Parlamento celebrado en Hípinco entre el Coronel Saavedra y todas las tribus costinas y abajinas, representadas por sus principales caciques : 24 de diciembre de 1869 (Fuente Memoria Chilena)

Ocurrió entonces la mal llamada “Pacificación de la Araucanía” (1860-1883), una ocupación militar unilateral destinada a la anexión total del territorio mapuche en beneficio del Estado de Chile, abandonando las reglas y costumbres ajustadas a derecho que habían regulado y normado las relaciones diplomáticas y los acuerdos fronterizos entre mapuche y chilenos.

La brillante exposición de Contreras Painemal nos va demostrando en un mismo hecho, la Pacificación de la Araucanía, la ilegalidad de la ocupación del territorio mapuche y la legalidad de la reivindicación territorial mapuche, de acuerdo a las estrictas normas del derecho internacional.

“Chile debería haber realizado una declaración de guerra formal a la nación mapuche; haber contado con la aprobación del congreso nacional para declararla, según lo exigía la constitución de 1833, y una vez finalizada esta, haber realizado un tratado de paz, tal como lo hizo al término de la Guerra del Pacífico con Perú y Bolivia. Porque será bajo esta condición que el Derecho Internacional reconocerá la adquisición de nuevos territorios”. (Contreras Painemal, 2011)

El estudio de los tratados entre los mapuche con españoles, chilenos y argentinos demuestra que durante los largos tres siglos coloniales y en los albores de las repúblicas, éstos se respetaron siguiendo los mecanismos y protocolos del ancestral koyang. Así mismo, el respeto a los tratados llevaba implícito el reconocimiento de parte de los estados a la independencia y soberanía territorial del pueblo mapuche, reconocimiento que se reafirma en un trato entre sociedades de igual estatus jurídico.

La codicia y el afán expansionista del Chile de la segunda mitad del siglo XIX es lo que viene a romper el diálogo, el koyang, el parlamento y abre el camino de la violencia hacia el pueblo mapuche. Se pierde la palabra, y sin palabra no hay conversación posible. Pero la palabra la perdemos nosotros. Tal vez porque no nos pertenece tanto como al mapuche. Nuestra palabra viene de lugares lejanos, la palabra mapuche viene de la tierra, de esta misma tierra que habitamos, pero que nos cuesta tanto comprender.

Como lo sostiene el mismo Carlos Contreras Painemal: “El camino para solucionar la relación, estado y pueblos indígenas en el presente, será retornar al koyang, es decir retornar a los parlamentos y volver a realizar nuevos tratados.