Tímidamente sopla el viento por las tardes, anunciando prematuramente la proximidad de la primavera, y ya puede uno ir anticipando el calendario: septiembre, volantines, cuecas y empanadas… el dieciocho. Y casi proféticamente pude uno también comenzar a vislumbrar esa galería de imágenes que decoran la patriótica fiesta.

De solo pensarlo ya imagino los acordes del Guatón Loyola o La Consentida, parrillas humeantes, celebraciones escolares y borrachos por doquier. Un sentimiento carnavalesco que nos hace creer que somos uno e iguales, hermanados bajo el manto de las tradiciones republicanas. Un rito documentado y registrado por años en los anaqueles de los noticiarios y de la prensa escrita.

«Ya imagino los acordes del Guatón Loyola o La Consentida, parrillas humeantes, celebraciones escolares y borrachos por doquier. Un sentimiento carnavalesco que nos hace creer que somos uno e iguales, hermanados bajo el manto de las tradiciones republicanas»

Una carpeta de imágenes, videos y fotografías que se vendrán como el vendaval de septiembre, mostrándonos las mismas escenas repetidas año tras año. Y es que de eso se tratan los ritos ¿o no?

Entre esas escenas repetidas, aunque de data más reciente, nos vamos a encontrar también con grupos de animalistas que irrumpen en las medialunas para boicotear la tradicional y popular fiesta del rodeo. Y cuando eso ocurre, desde los escaños de los salones del congreso, veremos cómo se alzan las voces campechanas de los honorables que, con cinto y manta al hombro, reivindican la fiesta corralera como expresión genuina de nuestra identidad nacional.

La discusión se enciende y se vuelve ideológica, clasista, la eterna lucha por la dominación, el Chile de “patrones” y el Chile de “peones”. Y está bien, es necesario discutir sobre nuestra identidad, si es que la hay. Es necesario que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que representan el “ser nacional” y que resolvamos si ese “ser nacional” nos representa a todos o no.

Esta discusión también se relaciona con el debate en torno a la imagen icónica del “huaso”, pues muchos ya se han enterado que el personaje de sombrero de paño, chaqueta corta y entallada, faja tejida a telar, pantalón listado, zapatos de tacón y polainas y chamanto tejido a telar, no es precisamente la representación del “huaso popular”, campesino de ojotas y poncho o del tradicional roto chileno, inmortalizado en la espectacular escultura de Virginio Arias de la Plaza Yungay en Santiago. Por el contrario, ese “huaso”, es el que muy bien personifican los mismos honorables que vemos defendiendo y reivindicando el rodeo, el “huaso patrón”, que desde los albores de la república merodea entre el tiempo de descanso estival de sus haciendas y el tiempo de los debates parlamentarios y electorales.

«Muchos ya se han enterado que el personaje de sombrero de paño, chaqueta corta y entallada, faja tejida a telar, pantalón listado, zapatos de tacón y polainas y chamanto tejido a telar, no es precisamente la representación del “huaso popular”»

Todo este debate ya se viene planteando, insisto, y que bueno que así sea. Pero miremos un poco más allá de la polvareda que deja la collera de caballos en pos del novillo. ¿Es el rodeo una fiesta nacional? ¿Pertenece a las tradiciones populares? ¿Representa la chilenidad? Ninguna de esas interrogantes es respondida por los antagonistas de la polémica. Aunque debemos admitir que entre los huasos y los animalistas son los primeros los que se aproximan más a una respuesta, a mi juicio errada. Estos “huasos patrones”, como ha sido siempre en nuestra historia nacional, han impuesto por la fuerza, por ley o por decreto lo que es o lo que no es parte de la cultura y la tradición chilena. Desde su óptica, en cuanto rectores de la costumbre, el rodeo sí sería parte de la tradición nacional, puesto la tradición nacional es “su” tradición, que luego se desparrama a la nación toda. Por otro lado tenemos a los animalistas, para quienes su foco está puesto, obviamente, en los animales y en su maltrato, por lo que poco les debería importar el asunto de las tradiciones a la hora de defender a los animales. Pero no pude obviarse su postura, ya que desde la protección animal se pone en tela de juicio la tradición que los “huasos” tanto defienden, sea desde la media luna, desde sus fundos, desde el hemiciclo o desde sus casas en los suburbios.

Lo que este modesto aprendiz de escritor e inexperto profesor de historia quiere proponer, es un intento de aproximación a las interrogantes planteadas. ¿Cómo? Mirando y remirando los testimonios que nos ha dejado la pintura chilena, tratando de leer lo que nos quieren decir esos cuadros que recogen la tradición chilena y campesina.

La historia de la pintura en Chile es breve pero intensa. Y aunque difícil sería encontrar en la pintura chilena del siglo XIX una dimensión social del arte, como lo será luego en el siglo XX, es posible encontrar en sus registros una verdadera radiografía de la sociedad de entonces. Motivados por la curiosidad y maravillados por una escena paisajística bucólica y una realidad humana en contraste con la europea, estos primeros maestros, en su mayoría extranjeros, representaron Chile y sus habitantes de forma espontánea y desprejuiciada, por lo que sus obras son hoy un gran material documental que nos permite reconstruir los cimientos de la cultura chilena.

Se destaca, entre otros, Mauricio Rugendas, de origen alemán, quien recorrió el continente pintando el paisaje y su gente, radicándose en Chile entre 1834 y 1842. Rugendas captura el instinto de la atmósfera y el carácter racial y psicológico del país. Pinta escenas populares, paisajes románticos y tipos de razas y costumbres. Su afán es ilustrativo, tiene la voluntad de dejar sobre la tela el acontecer histórico. Por eso, a través de Rugendas, nos podemos acercar al Chile de los inicios de la república, un Chile políticamente joven, pero cuya sociedad ya llevaba casi tres siglos de desarrollo.

El paisaje que pintó Rugendas no estaba vacío, lo pintó con chilenos y con caballos. «El huaso y la lavandera» nos muestra un huaso a caballo, huaso que no es patrón, es sólo campesino, pero a caballo. El caballo lo define, mira el paisaje desde otra altura, es el huaso arriero que se echa a andar el monte, también conquista y enamora, o se deja conquistar y enamorar en la quietud y placidez que le otorga a la escena el beber agua del riachuelo.

El huaso y la lavandera

En «El rapto de la cautiva» se representa la realidad más temida por la población hispano-criolla: el rapto de mujeres blancas en los malones perpetrados por grupos de mapuche. Es una alegoría al enfrentamiento entre barbarie y civilización. Pero también nos muestra a una población indígena que adoptó y se adaptó al caballo, que lo domina a la perfección. Mapuche y caballo son uno, podemos apreciar una monta libre, espontánea y natural. Esta obra es parte de una serie que hasta incluye el regreso de la cautiva y en todas ellas el caballo es figura central.

El rapto de la cautiva

En «Huasos Maulinos» Rugendas nos muestra un grupo de huasos (insisto que no es el huaso patrón) descansando, unos arriba de sus caballos otros abajo, junto a un novillo y un par de ovejas, que son parte de la faena del arreo. Hay hombres y mujeres que comparten una merienda. En segundo plano otros grupos de campesinos montados en faenas de arreo también.

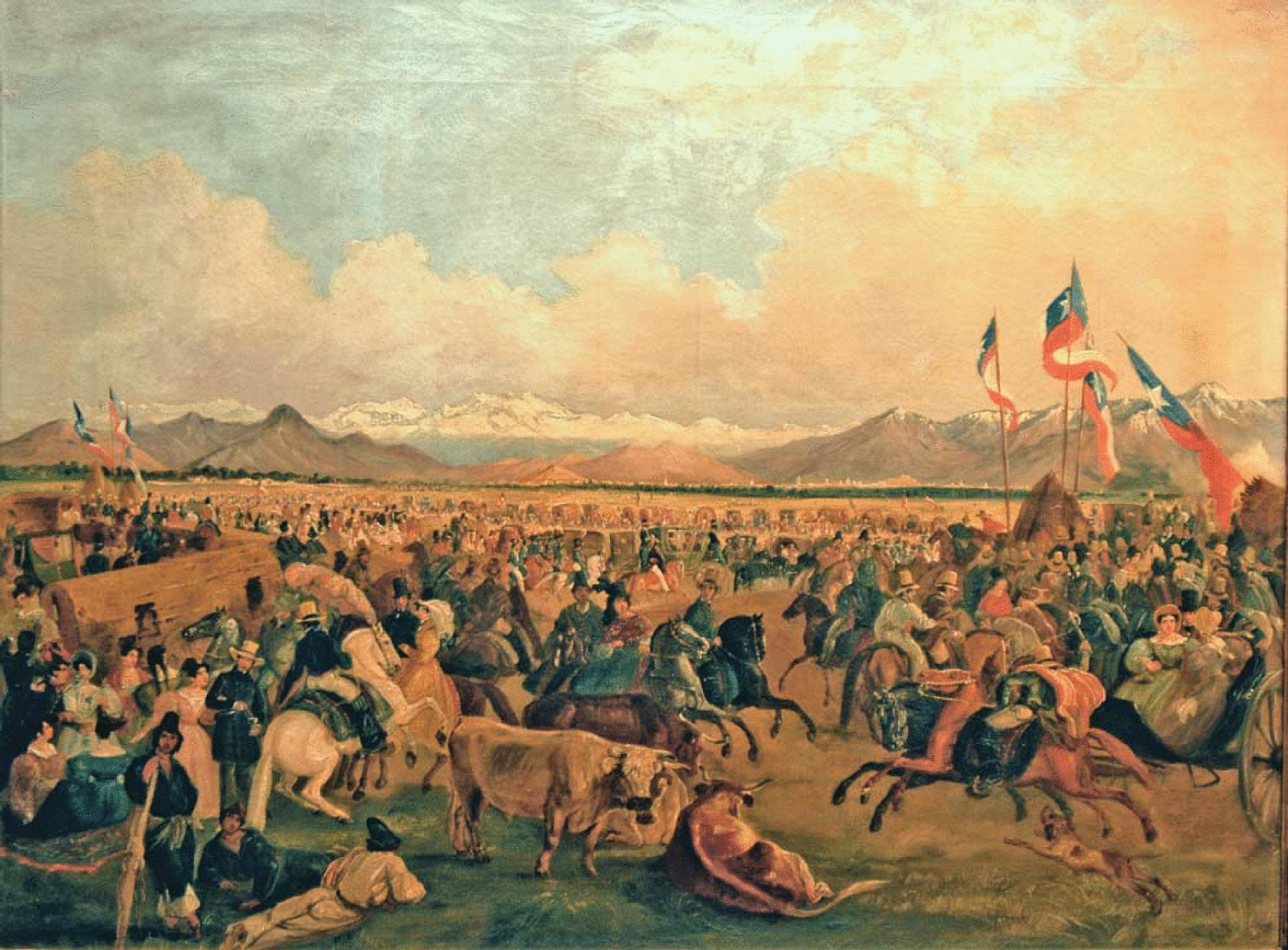

«Fiesta Campestre» o «Escena Patriótica» nos puede llevar a las primeras celebraciones de las fiestas patrias. Ricos y pobres se encuentran y se divierten, muchos a caballo, banderas y brazos alzados celebran, un potro juega o encara a un perro.

Una escena similar se aprecia en «Llegada del Presidente Prieto a la Pampilla», también una celebración de 18 de septiembre, con participación de la clase acomodada y el bajo pueblo, representando un sentido de unidad y un sentimiento nacional extensivo al mundo popular. Mucha gente a caballo, algunos arrieros con sus cabezas de ganado.

Llegada del Presidente Prieto a la Pampilla

Los ejemplos podrían seguir, con Rugendas y con otros pintores de nuestras costumbres y tradiciones. La selección que he presentado tiene en común el caballo. El caballo como parte del huaso campesino en su cotidianidad de conquista amorosa; el caballo en la acción del rapto, montado por los mapuche, asimilado a su cultura y sus costumbres; el caballo descansando junto a los huasos maulinos, como parte de la vida y del trabajo campesino; el caballo en las fiestas populares, en las fiestas patrias… Pero en ninguna de las pinturas de Rugendas, ni de otros maestros a lo largo del siglo XIX, hay caballos montados por señores de traje acorralando novillos contra un muro sólo por diversión. Es que eso no está en las tradiciones populares de los inicios del Chile republicano. El arreo de animales se hacía a caballo, para llevar al ganado a pastar a las veranadas libres o recogerlo de vuelta a los corrales, no para entretenerse con ellos.

Rugendas no pintó rodeos en la media luna porque bien entrado el primer siglo de la república no existía el rodeo en la media luna. Rugendas pintó el Chile del festejo, de la cueca y de la danza, del aro en el camino, del mapuche en sus malocas. El otro Chile, el de los “huasos patrones” es el que nos han pintado desde las haciendas o del congreso, el de las espuelas de plata y los sombreros de fieltro.

Tal vez, estos cuadros clásicos de la pintura chilena adornan los despachos y salones de los mismos huasos senadores y huasos latifundistas, quienes se jactan de poseerlos y los exhiben orgullosos en sus tertulias. Pero aún no se dan cuenta de que estos cuadros les están diciendo que el rodeo no es de siempre, porque en los albores de la república el rodeo no existía, o al menos no como una diversión, también llamada deporte, que los huasos de levita inventaron en las medialunas y que los huasos del congreso vehemente aún defienden como tradición nacional.