Ernesto hacía enojar a mi abuela, como yo a los teros cuando corría cerca de sus nidos.

Berreaba el viejo, como animal enjaulado, cuando la patrona le olía el alcohol y mansa lo invitaba a irse.

En cambio, otras veces le hacía frente y, con escopeta en mano, se escuchaban algunos disparos y palabras que con mi edad no debían repetirse.

Me mandaban para dentro, él se tambaleaba y de lejos lo veía caerse.

Al día siguiente, terco como era, aparecía de nuevo, con alfajores que valían diez centavos en su momento, y eran tan deliciosos que habrá pensado «Bien gastados» cuando mi hermana y yo saboreábamos los Fulbito y hablábamos con él de la vida en el campo. Mi abuela, que lo necesitaba, lo perdonaba.

Él se creía bueno, y que el alcohol le jugaba una mala pasada. Otra vez al huerto, a carnear, y a juntar ganado.

Yo lo seguía para todos lados. Tenía una habilidad impresionante con las palabras, y lograba convencerme de todo.

Niña Flor esto, niña Flor aquello. Y hasta que volvía a tocar la tierra con la cara, y cruzar la tranquera a cuatro patas, nos veían a los dos pasando los días entre las gallinas y las vacas.

Pero un día me enojé cuando le vi el cinismo en los ojos y una maldad en las manos.

-Yo me encargo, doña Bianca-le dijo a mi abuela, amagando a manotear unos perritos que mamaban de la teta de la mamá.

Y mi abuela, al verme la cara, le dijo que no se metiera.

Ernesto era lo que le ordenaban, pero también la malicia que le emergía silenciosa y bien planeada. Le había sacado la ficha.

No pasó mucho desde el primer desentendimiento, que la cabeza de mi conejo apareció en el techo del gallinero.

Le hice frente a Ernesto indagando sobre la muerte y me ignoró, pues, aunque tuviéramos la misma estatura, era ridículo creer que con ocho años pudiera amenazar a un anciano.

Empecé a entender que el hombre que buscaba reconciliarse con mi abuela, cada vez que ésta lo invitaba a irse de buena o no tan buena manera, no era mi amigo: era amigo de la bebida, y no obedecía ya las órdenes. Hacía y deshacía a su antojo.

Detonó mi confianza cuando mi abuelo Darío falleció y su esposa quedó blandita. En el revuelo de la venta de la estancia, desaparecieron los animales y las herramientas. Gradualmente se quedó con lo justo y necesario para subsistir. Porque, como ya le habían advertido mis tíos, usurpó.

El tipo era minúsculo e insignificante como una hormiga, y así el trabajo que hizo.

Aunque mi mente lo hizo un poco más grande y asqueroso, como una cucaracha.

Cuántas veces soñé con pisarlo, exterminarlo. Arrancar de cuajo a Ernesto y extinguirlo.

Tomó posesión de lo ajeno, y el ingrato amenazó intentando infundir miedo.

Sonidos guturales dejaba como mensajes de voz en el teléfono de casa, y una risa que no espantaba a nadie. Crecía yo y también mi odio.

Se repuso la viuda, y levantó la frente una vez más. Salió a buscar el mango y cayó en una salita del pueblo aledaño.

Una mañana cualquiera, un par de milicos llevaron a un preso a hacer una radiografía y entre ellos murmuraban sobre una foto que miraban en el celular.

Uno de ellos miró a mi abuela y le dijo:

-Usted no se impresiona, señora, ¿no?

-No-respondió contundente-. Soy enfermera-con un gesto de obviedad y una soberbia en sus ojos azules que no dejó lugar a la duda.

Y en la imagen un brazo, en la autopista.

-¿El resto del cuerpo?-preguntó ella.

-Quedó abajo de un camión.

-De varios-interrumpió el otro policía-. Mire, hay más fotos.

Y mientras ella miraba, más iba abriendo los ojos.

En la segunda foto, una mancha de sangre en el asfalto; en la tercera, una mochila azul y roja.

Ésta la encontraron del otro lado, tenía dos cajas de vino, pero ninguna identificación. Es un NN, se presume que cruzó la ruta gateando, o al menos intentó. Fue a la madrugada.

Habrán pensado que agarraron un perro, pero no quedó nada del hombre.

Mi abuela mostró un gesto de lamento, y se fue a atender un paciente.

Después de cerrar la puerta, le mandó un mensaje de texto a su amiga.

«Necesito que me acompañes al campo después del mediodía».

Bianca manejaba a ciento ochenta kilómetros por hora. Liliana no decía nada, pero le conocía el éxtasis.

Recién cuando mi abuela estacionó la otra se animó a indagar.

-¿Para qué me trajiste, flaca?

-Está muerto, estoy segura de que está muerto-le dijo-. Encontraron restos en la ruta, y una mochila igual a la de Darío. Tiene que ser él.

Llegaron y, como suponía, no había nadie.

Un vecino apareció con la boina en la mano.

-Doña Bianca, sucedió una tragedia. Anoche Ernesto no llegó, un camión mosquito, de esos que llevan autos arriba, lo pisó. Yo lo vi, doña Bianca, yo lo vi cómo lo reventaron. No frenó, el hombre lloró, desconsolado por su amigo borracho.

Mi abuela se mostró conmovida. Liliana, que la conocía y sabía que estaba mintiendo, con disimulo entró a la propiedad.

-Bueno, flaca, ¿por dónde empezamos?-siempre dispuesta, con su amiga hasta a la guerra-. En el baúl hay unos bidones con nafta. Bájalos-le pidió.

Después de tres horas habían reunido todas las pertenencias del viejo. Toda la mugre, mejor dicho, pues vivió como lo que fue: un blatodeo inmundo. Sin hijos, ni parentela, no había nadie que lo reclamara.

De lejos se escuchó reír a mi abuela, igual que Ernesto cuando la amenazaba.

Recuperaba su casa, su dignidad.

Las dos brujas escupieron la hoguera por la memoria de la cucaracha.

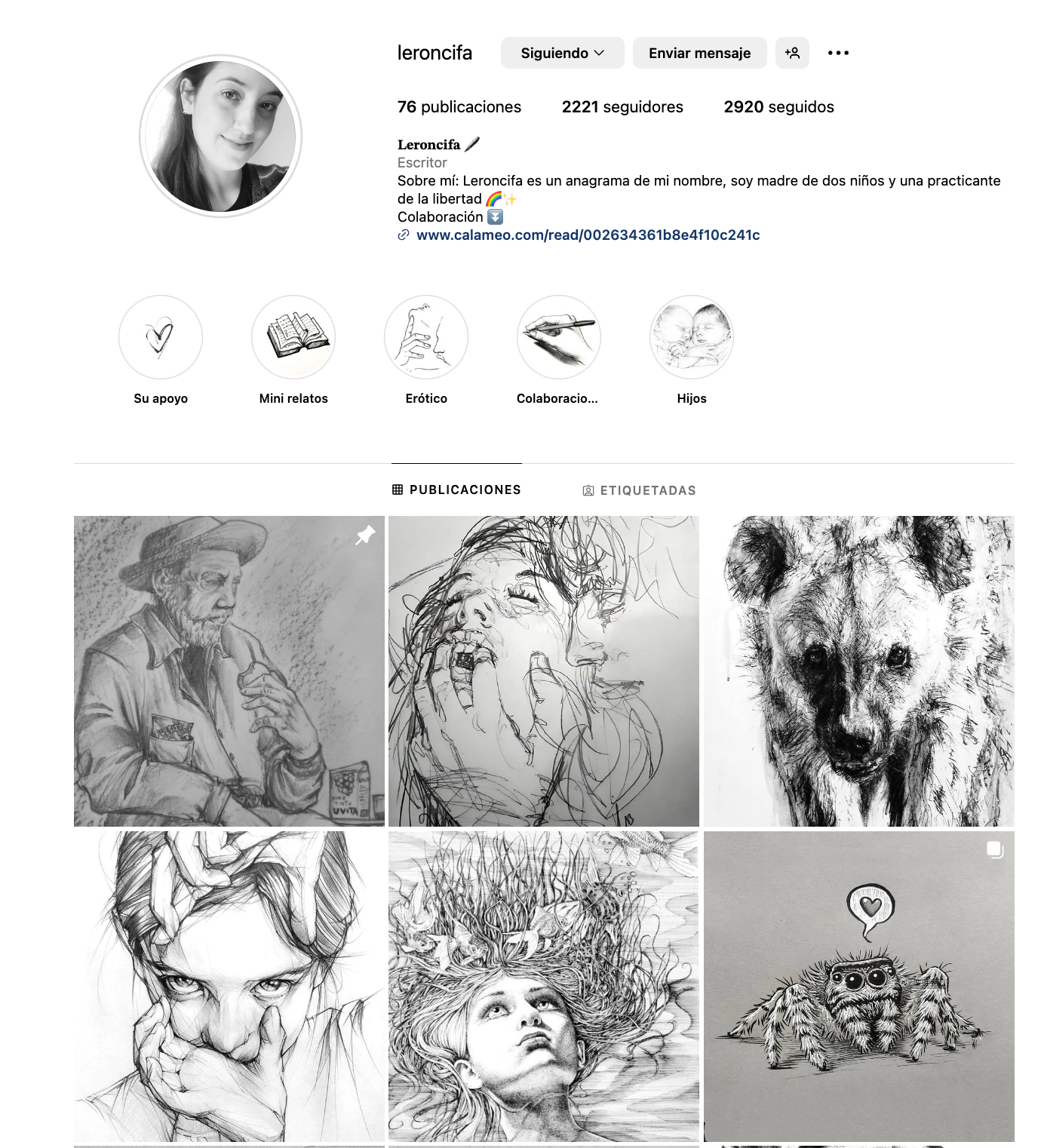

Relato escrito por Florencia Andreoni, puedes conocer más de su trabajo en su cuenta de Instagram @leroncifa